호모 날레디

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

호모 날레디는 남아프리카 공화국의 라이징 스타 동굴에서 발견된 멸종된 호미닌 종이다. 2013년 동굴 탐험가들에 의해 화석이 발견되었으며, 최소 15구의 유해가 발견되었다. 호모 날레디는 현생 인류와 오스트랄로피테쿠스의 특징을 모두 가지고 있으며, 335,000~236,000년 전 중기 홍적세에 살았던 것으로 밝혀졌다. 이 종의 작은 뇌 크기와 의도적인 매장 행위의 증거는 인류 진화와 관련된 기존의 개념에 도전하며, 도구 사용과 매장 행위의 기원에 대한 논쟁을 불러일으켰다.

더 읽어볼만한 페이지

- 남아프리카 공화국의 고고학 - 타웅 아이

타웅 아이는 레이먼드 다트가 발견한 약 3~4세의 *오스트랄로피테쿠스 아프리카누스* 두개골 화석으로, 초기에는 논쟁이 있었으나 후속 연구를 통해 인류 진화 연구에 중요한 초기 호미닌으로 인정받았으며, 두개골 형태와 대후두공 위치는 직립 보행 가능성을 제시한다. - 2013년 발굴 - 헤이즈버러 발자국 유적

헤이즈버러 발자국 유적은 2013년 영국 노퍽 해안에서 발견된 약 85만~95만 년 전의 인류 발자국 화석으로, 5명의 인류가 이동한 흔적이며 플라이스토세 시대의 지리적 환경과 생활상을 보여주는 중요한 고고학적 자료이다.

2. 발견

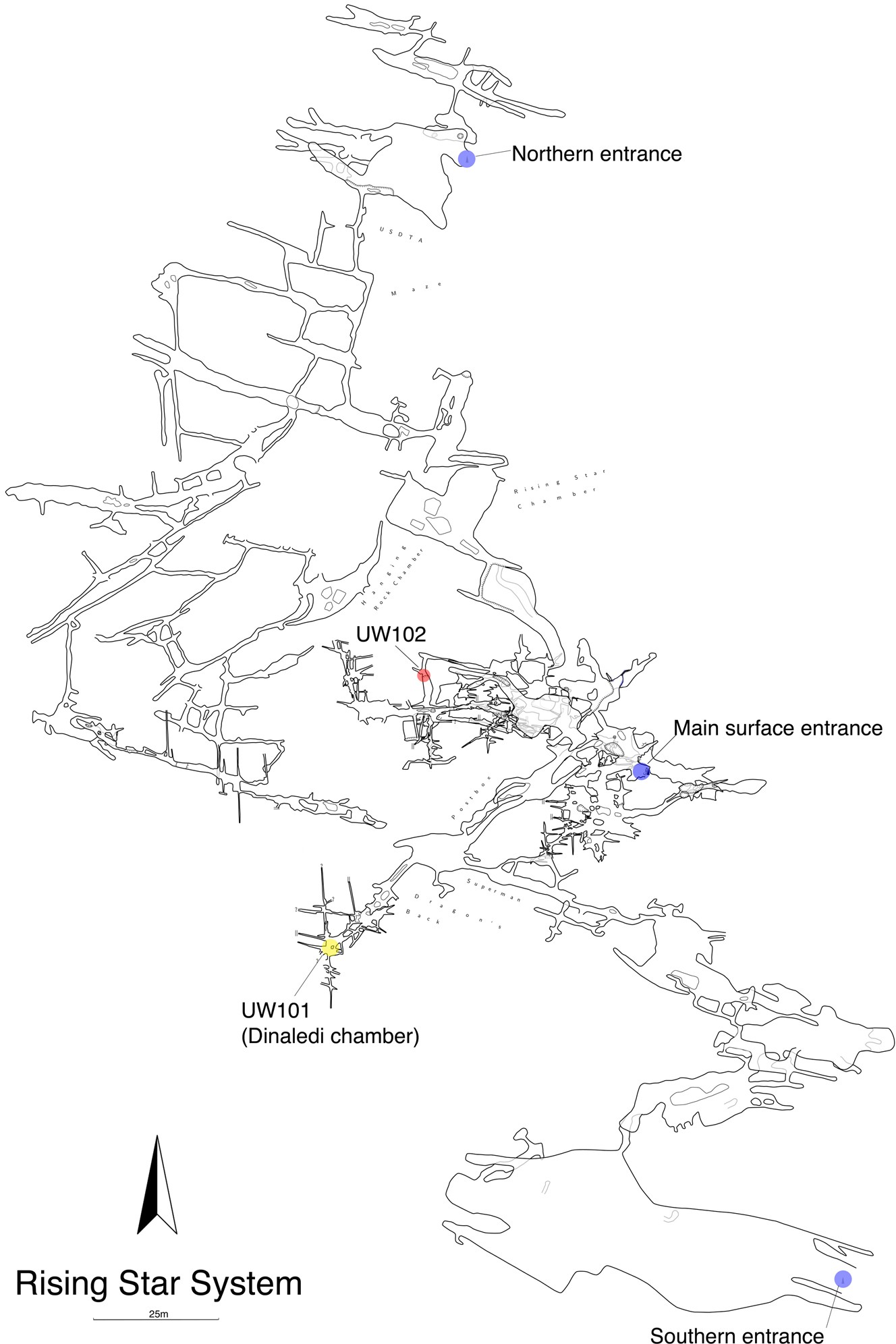

2013년 9월, 남아프리카 공화국 인류의 요람의 라이징 스타 동굴 시스템 내 깊숙한 날레디 챔버(Dinaledi Chamber)에서 동굴 탐험가 릭 헌터(Rick Hunter)와 스티븐 터커(Steven Tucker)에 의해 호미닌 화석이 처음 발견되었다.[1] 이 챔버는 접근이 매우 어려운 곳에 위치한다.[2]

이 발견은 고인류학자 리 로저스 버거(Lee Rogers Berger)에게 알려졌고[1], 버거는 좁은 통로를 통과할 수 있는 연구자들로 구성된 발굴팀, 이른바 "지하 우주 비행사"(Underground Astronauts)를 꾸려 조사를 시작했다.[9]

발굴을 통해 날레디 챔버에서는 1,550점 이상의 뼈 조각이 발견되었는데, 이는 최소 15개체(다양한 연령대 포함)에 해당하며 아프리카 대륙 단일 유적지에서 발견된 호미닌 화석군으로는 가장 풍부한 규모이다.[4][2] 화석에는 두개골, 턱, 사지 등 다양한 부위가 포함되어 있다.[4]

2015년, 버거와 동료들은 이 화석 인류를 ''호모 날레디''(Homo naledi)로 명명했다. 종명 '날레디'(naledi)는 소토어로 "별"을 뜻하며, 발견지인 라이징 스타 동굴의 이름을 딴 것이다. DH1을 모식 표본으로 지정했다.[4]

2017년에는 존 호크스(John D. Hawks) 연구팀이 같은 동굴 내 다른 공간인 레세디 챔버(Lesedi Chamber)에서도 최소 3개체의 ''호모 날레디'' 유해를 추가로 발견하여 보고했다.[5]

2. 1. 남아프리카 공화국 '인류의 요람'

라이징 스타 동굴은 남아프리카 공화국의 스와르트크란스 남서쪽 약 800m 지점에 위치한다.[54] 화석 인류 발굴지로 유명한 크롬드라이와 스테르크폰테인도 같은 지역에 속해 있다.[54][55] 이 일대는 20세기 초반에 초기 인류의 뼈가 다수 출토되어, "'''인류의 요람'''"이라고 불리게 되었다.[60] 그러나 1964년 루이스 리키가 탄자니아의 올두바이 협곡에서 호모 하빌리스를 발견한 이후에는 동아프리카가 인류 발상지로 더 주목받기도 했다.[61]2. 2. 라이징 스타 동굴 탐험

라이징 스타 동굴은 남아프리카 공화국의 화석 인류 발굴지로 유명한 스왈트크란스 남서쪽 약 800m 지점에 위치하며, 크롬드라이 보호구역과 스타크폰테인도 같은 지역에 있다.[54][55] 이 일대는 인류의 요람으로 불린다.[60]

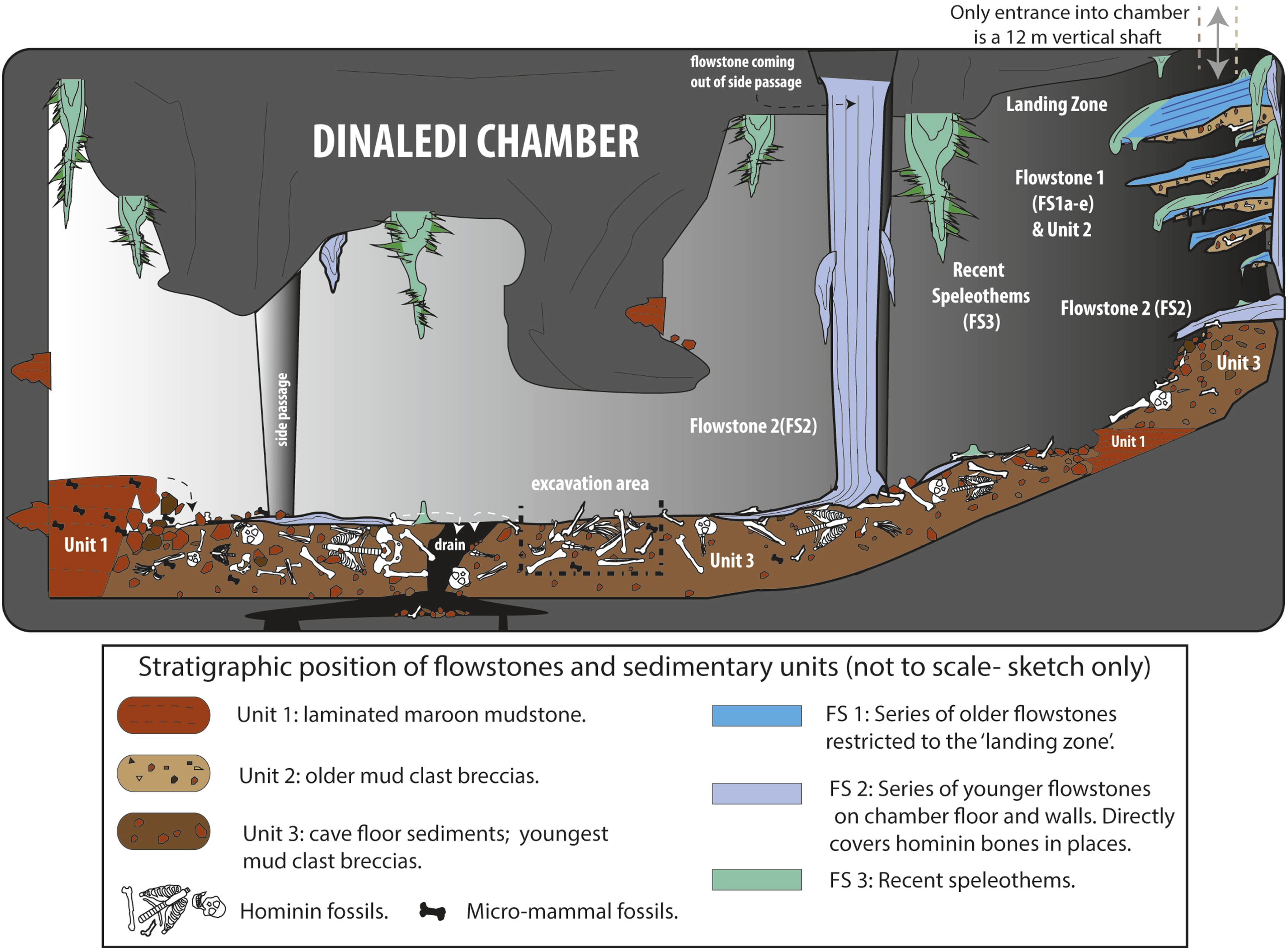

2013년 9월 13일, 아마추어 동굴 탐험가 릭 헌터와 스티븐 터커는 라이징 스타 동굴 깊숙한 곳을 탐험하고 있었다.[60][62] 그들은 "슈퍼맨즈 크롤"이라 불리는 좁은 통로와 "드래곤즈 백" 암벽을 지나 좁은 수직 통로를 발견했다. 터커가 먼저 내려간 후 헌터가 뒤따랐고[55][60], 약 12m 길이의 이 좁은 통로를 내려가자 지하 30m 지점에 위치한 넓은 공간, 즉 날레디 챔버에 도달했다. 그곳 바닥에는 수많은 호미닌 화석 뼈들이 흩어져 있었다.[1][63][64][65] 이 챔버는 주 입구에서 약 80m 떨어져 있으며, 가장 좁은 통로 폭은 18cm에 불과했다.[2][63]

헌터와 터커는 9월 24일 다시 챔버로 돌아가 사진을 찍었고, 10월 1일 동굴 탐험가이자 지질학자인 페드로 보스호프를 통해 남아프리카 공화국 비트바테르스란트 대학교의 고인류학자 리 로저스 버거에게 이 사실을 알렸다.[1][65] 버거는 이 발견의 중요성을 직감하고[65], 2013년 10월 6일 소셜 미디어인 페이스북을 통해 발굴팀원을 모집했다. 지원 자격은 동굴 탐험이나 등산 경험이 풍부하고, 특히 18cm 폭의 좁은 통로를 통과할 수 있도록 "호리호리하고 키가 작은" 체형이어야 했다.[63][67][68] 전 세계에서 지원한 60여 명의 후보자 중 6명의 젊은 여성 고인류학자들이 최종 선발되었고, 버거는 이들을 "지하 우주 비행사"라고 불렀다.[9][64][65][69][70][71]

2013년 11월, 버거가 이끄는 내셔널 지오그래픽 협회와 비트바테르스란트 대학교의 지원을 받는 라이징 스타 탐사대는 21일간의 발굴 작업을 진행했다.[54] 이 기간 동안 날레디 챔버의 점토질 퇴적물 속 약 1m2 면적에서 최소 15개체(성인 6명, 미성숙 개체 9명)에 해당하는 1,550점 이상의 뼈 조각을 발견했다.[4][72][73][59] 이는 아프리카 대륙에서 발견된 단일 유적지의 호미닌 화석군으로는 가장 큰 규모이다.[74] 발견된 화석에는 두개골, 턱, 갈비뼈, 치아, 거의 완전한 형태의 손과 발 뼈, 팔, 다리, 내이의 이소골 등 다양한 부위가 포함되어 있으며, 여러 연령대의 개체가 함께 발견되었다.[4][2][55]

날레디 챔버는 1990년대 초에도 동굴 탐험가들이 최소 한 차례 방문한 적이 있으며, 이때 일부 뼈가 옮겨지거나 손상되었을 가능성이 있다. 하지만 챔버 바닥의 상당 부분은 2013년 발굴 이전까지 사람의 발길이 닿지 않은 상태였다.[2] 버거와 동료들은 2015년 연구 결과를 발표하며, 이 화석 인류에게 라이징 스타 동굴에서 이름을 따 소토어로 "별"을 의미하는 ''날레디(naledi)''를 붙여 ''호모 날레디''로 명명했다.[4] 모식 표본 DH1은 남성의 부분 두개골, 부분 상악골, 거의 완전한 턱뼈로 구성된다.[4]

이후 2017년에는 존 호크스와 동료들이 라이징 스타 동굴 내 또 다른 공간인 레세디 챔버에서 최소 3명(성인 2명, 어린이 1명)의 ''호모 날레디'' 유해를 추가로 발견했다고 보고했다.[5]

2. 3. 디날레디 챔버와 레세디 챔버

2013년 9월 13일, 남아프리카 공화국 인류의 요람에 위치한 라이징 스타 동굴 시스템을 탐험하던 동굴 탐험가 릭 헌터(Rick Hunter)와 스티븐 터커(Steven Tucker)는 동굴 깊숙한 곳에서 호미닌 화석을 발견했다.[1][60][62] 그들이 발견한 장소는 '디날레디 챔버'(Dinaledi Chamber)로, 주 입구에서 약 80m 떨어져 있으며, 좁은 통로와 12m 길이의 수직 통로를 통과해야 도달할 수 있는 곳이었다.[2][55][60][63][64][65] 가장 좁은 통로는 폭이 25cm에서 50cm에 불과했다.[2] 헌터와 터커는 이 발견을 고인류학자 리 로저스 버거(Lee Rogers Berger)에게 알렸고, 버거는 "지하 우주 비행사"(Underground Astronauts)라고 불린 발굴팀을 꾸려 조사를 시작했다.[1][9][65][71]

2013년 11월, 21일간의 발굴 작업을 통해 디날레디 챔버의 점토질 퇴적물 속에서 1,550점 이상의 호모 날레디 뼈 화석 조각이 발견되었다.[4][72][73] 이는 최소 15개체(미성숙 개체 9명, 성인 개체 6명)에 해당하는 양으로, 아프리카 대륙의 단일 발굴지에서 발견된 호미닌 화석으로는 가장 많은 수량이다.[4][74] 이 화석들은 불과 1m2 면적 내에서 집중적으로 발견되었으며, 아직 더 많은 화석이 남아 있을 것으로 추정된다.[59][61][76][77]

발견된 화석은 두개골, 턱, 갈비뼈, 치아, 팔다리 뼈, 손과 발의 거의 완전한 뼈, 이소골 등 총 737개의 해부학적 요소를 포함하며, 노인, 청소년, 유아 등 다양한 연령대의 개체들로 구성되어 있다.[4][2][55] 일부 뼈는 서로 연결된 상태(관절 상태)로 발견되기도 했다.[4][2] 이처럼 다양한 연령대의 여러 개체에서 거의 모든 부위의 뼈가 발견된 것은 스페인의 시마 데 로스 후에소스(Sima de los Huesos) 유적지를 제외하면 호미닌 화석 기록상 유례가 없는 일이며, 호모 날레디의 성장 과정과 개체 간 차이를 연구하는 데 중요한 자료를 제공한다.[4]

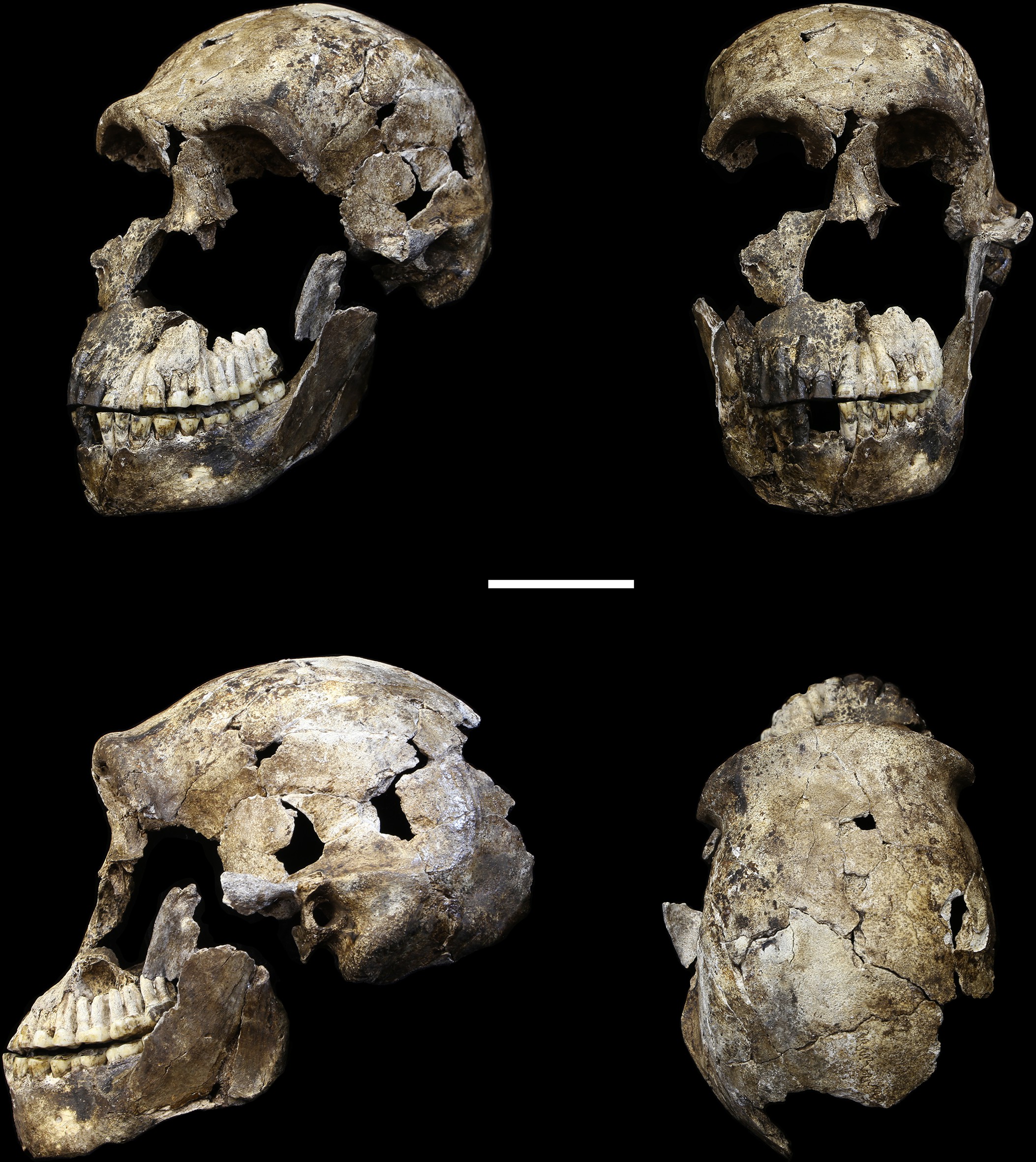

모식 표본인 DH1은 남성 개체의 부분적인 두개강, 부분 상악골, 거의 완전한 턱뼈로 구성된다. DH2부터 DH5까지의 부모식 표본은 모두 부분적인 두개강이다.[4] 버거와 동료들은 이 유해가 라이징 스타 동굴에서 발견되었음을 기려 2015년 이 종을 ''호모 날레디''로 명명했는데, '날레디'(naledi)는 소토어로 "별"을 의미한다.[4]

2017년에는 존 호크스(John D. Hawks)와 동료 연구자들이 라이징 스타 동굴 내 또 다른 공간인 '레세디 챔버'(Lesedi Chamber)에서 최소 3개체(성인 2명, 어린이 1명)의 호모 날레디 유해를 추가로 발견했다고 보고했다.[5]

3. 분류

호모 속에 속하는 화석 인류인 호모 날레디는 2017년 연구를 통해 생존 연대가 약 335,000년에서 236,000년 전 사이의 중기 홍적세로 밝혀졌다.[6] 이는 발견 초기 예상했던 100만~200만 년 전보다 훨씬 후대의 시기로[4][7][8][9], 작은 뇌를 가진 호미닌이 아프리카에서 비교적 최근까지 생존했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.[10]

호모 날레디는 원시적인 특징과 파생된 특징이 혼합된 모자이크적인 해부학적 구조를 보여주는데, 이는 인류 진화 과정과 호모 속의 다양성에 대한 기존의 이해에 도전하는 발견이다.[10][12] 특히 작은 뇌 크기에도 불구하고 더 큰 뇌를 가진 다른 호모 속 인류와 공존했다는 사실은 뇌 크기 증가가 항상 절대적인 진화적 이점이라는 통념에 의문을 제기한다.[10]

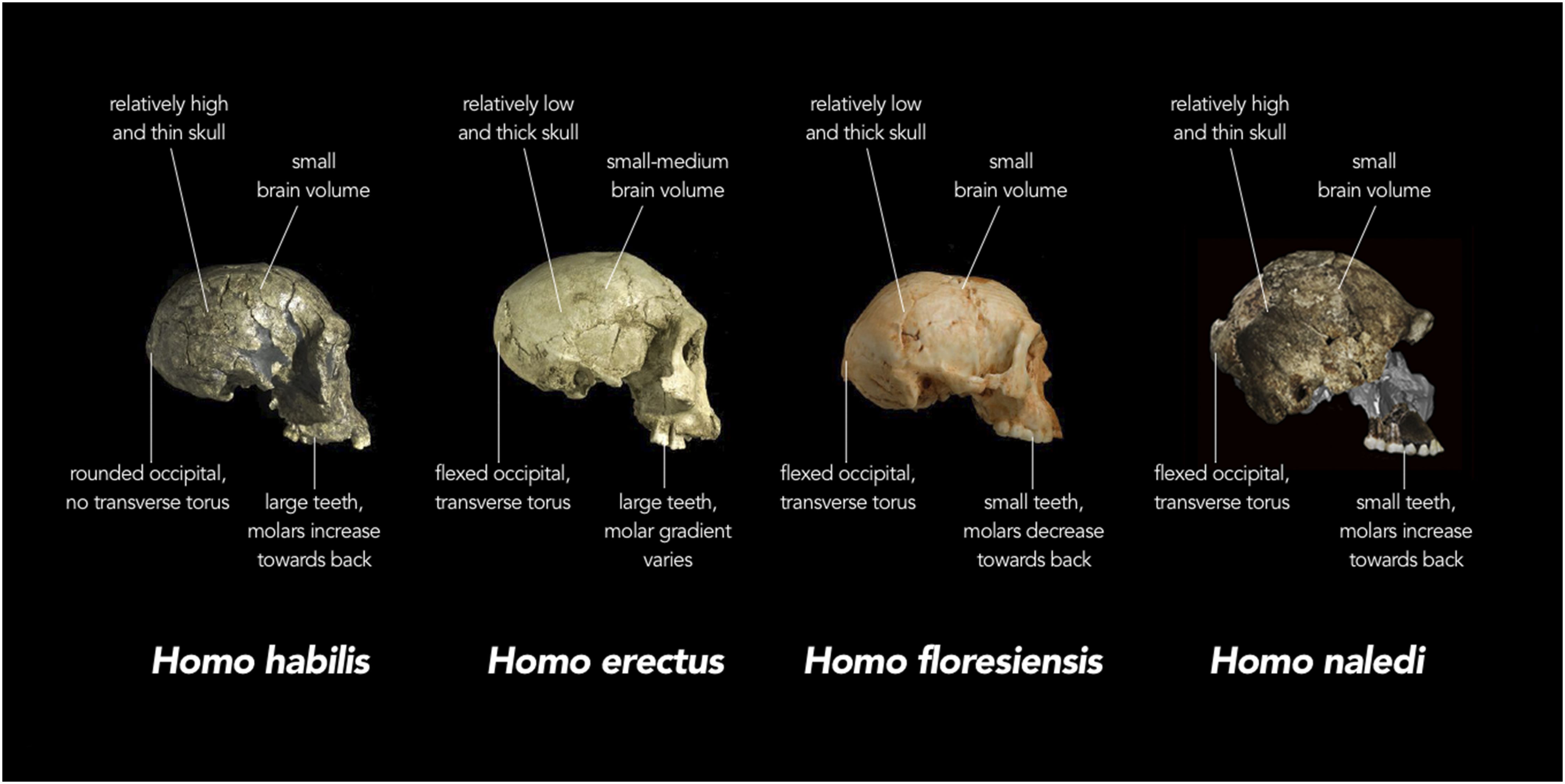

호모 날레디의 정확한 계통학적 위치는 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 초기 호모 속(''H. 하빌리스'', ''H. 루돌펜시스'')나 ''A. 세디바''와 비슷한 시기에 갈라져 나왔는지, ''H. 에렉투스''와 자매 분류군 관계인지, 혹은 ''H. 하이델베르겐시스'' 계통과 관련이 있는지 등 여러 가능성이 논의되고 있다.[10] 두개골 특징 비교 분석 결과로는 ''H. 에렉투스''와 가장 가까운 유사성을 보인다.[12] 계통수 상에서의 위치에 대해서도 초기 연구는 ''H. 에렉투스''에서 후기에 분기한 것으로 보았으나[14], 최근에는 더 이른 시기에 분기했을 가능성을 제시하는 연구도 있다.[15] 또한, 이들이 발견지인 '인류의 요람' 지역에 국한된 고립 집단이었는지, 아니면 아프리카 전역에 더 넓게 분포했는지도 아직 불확실하다.[13]

3. 1. 연대 측정

2017년, 디날레디 유해는 세 개의 치아에 대한 전자 스핀 공명(ESR) 및 우라늄-토륨(U-Th) 연대 측정과 퇴적물에 대한 U-Th 및 고지자기 연대 측정을 통해 335,000년에서 236,000년 전 사이의 중기 홍적세로 연대가 측정되었다.[6] 이는 발견 초기에 100만 년에서 200만 년 전으로 추정되었던 것과는 상당한 차이가 있다.[4][7][8][9] 이러한 초기 추정은 작은 뇌를 가진 호미닌이 아프리카에서 비교적 최근 시기까지 생존했을 것이라고 예상하기 어려웠기 때문이었다.[10] (인도네시아의 더 작은 뇌를 가진 호모 플로레시엔시스는 고립된 섬 환경에서 살다가 현생 인류 도착 직후 멸종한 것으로 보인다.[11])호모 날레디가 예상보다 훨씬 후대인 중기 홍적세까지 생존했다는 사실은 중요한 의미를 가진다. 작은 뇌를 가진 호미닌이 더 큰 뇌를 가진 다른 ''호모'' 속 인류와 공존했다는 점은, 인류 진화에서 뇌 크기 증가가 항상 절대적인 진화적 우위를 의미한다는 기존 관념에 도전한다.[10] 또한, 원시적 특징과 현생 인류와 유사한 특징이 혼재된 호모 날레디의 모자이크 해부학적 구조는 ''호모'' 속의 다양성이 기존의 이해보다 훨씬 컸음을 시사한다.[12]

호모 날레디의 정확한 계통학적 위치는 아직 논쟁 중이다. 이들이 ''H. 하빌리스'', ''H. 루돌펜시스'', ''A. 세디바''와 같은 초기 ''호모'' 속과 비슷한 시기에 갈라져 나왔는지, 아니면 ''H. 에렉투스'' 및 동시대의 큰 뇌를 가진 ''호모'' 속과 자매 분류군 관계인지, 혹은 ''H. 하이델베르겐시스''의 후손(현대 인류 및 네안데르탈인의 조상)과 관련이 있는지 불분명하다. 이는 호모 날레디가 90만 년 전 이전에, 어쩌면 플라이오세 시기에 다른 ''호모'' 속으로부터 분기했을 가능성을 내포한다.[10] 이들의 조상이 초기 ''호모'' 속과 후기 오스트랄로피테쿠스 사이의 잡종 교배 사건 이후 종분화했을 가능성도 제기되었다.[10] 두개골 특징 비교 결과, ''H. naledi''는 ''H. 에렉투스''와 가장 가까운 유사성을 보인다.[12]

2015년 9월 초기 발표 당시에는 화석의 정확한 연대 측정이 이루어지지 않았다. 방사성 탄소 연대 측정은 시료 파괴가 필요하여 연구팀은 상세 기술 논문 발표 전까지 측정을 보류했다.[58][88][89] 또한 이 방법은 약 5만 년까지만 측정이 가능해 그보다 오래된 연대 측정에는 한계가 있다.[89] 화석이 화산재나 유석처럼 연대 측정이 용이한 지층에 묻혀 있지 않아 다른 일반적인 연대 측정법 적용도 어려웠다.[55] (동아프리카에서는 연대 측정이 가능한 화산재층 덕분에 320만 년 전의 루시 같은 화석 연대를 정확히 파악할 수 있었다.[55]) 이러한 연대 정보 부재 상태에서의 발표는 일부 과학자들의 비판을 받기도 했다.[57] 당시 추정치는 다양했는데, 일부 지질학자는 300만 년보다는 젊을 것으로 보았고,[90] 연구 책임자인 리 버거는 해부학적 분석을 바탕으로 약 250만~280만 년 전 출현을 추정했다.[91] 반면, 팀 화이트 등 다른 학자들은 당시 정보만으로는 100만 년보다 오래되었는지조차 판단하기 어렵다고 지적했다.[88]

3. 2. 진화 계통

2017년 디날레디 유해의 연대는 중기 홍적세인 33만 5천 년 전에서 23만 6천 년 전 사이로 측정되었다. 이는 세 개의 치아에 대한 전자 스핀 공명(ESR) 및 우라늄-토륨(U-Th) 연대 측정과 퇴적물에 대한 U-Th 및 고지자기 연대 측정을 통해 밝혀졌다.[6] 이전에는 화석의 연대가 100만 년에서 200만 년 전 사이로 추정되었는데[4][7][8][9], 이는 아프리카에서 이처럼 작은 뇌를 가진 호미닌이 비교적 최근 시기에 발견된 전례가 없었기 때문이다.[10] 인도네시아의 더 작은 뇌를 가진 ''호모 플로레시엔시스''는 고립된 섬 환경에 적응한 사례로 알려져 있다.[11]''호모 날레디''처럼 작은 뇌를 가진 호미닌이 더 큰 뇌를 가진 다른 ''호모'' 속 인류와 같은 시대에 오랫동안 공존했다는 사실은 인류 진화에 대한 기존의 이해, 특히 큰 뇌가 항상 진화적으로 유리하다는 생각에 중요한 질문을 던진다.[10] 또한, 원시적인 특징과 현생인류와 유사한 특징이 섞인 모자이크적인 해부학적 구조는 ''호모'' 속의 다양성을 크게 확장시킨다.[12]

''호모 날레디''의 정확한 진화 계통 상 위치는 아직 불분명하며 여러 가설이 존재한다. 동시대의 다른 ''호모'' 속으로부터 매우 초기에 갈라져 나왔을 가능성이 제기된다. 구체적으로는 ''H. 하빌리스'', ''H. 루돌펜시스'', ''A. 세디바''와 비슷한 시기에 분기했거나, ''H. 에렉투스'' 및 동시대의 큰 뇌를 가진 ''호모'' 속과 자매 분류군 관계일 가능성, 또는 ''H. 하이델베르겐시스''의 후손(현대 인류 및 네안데르탈인 포함)과 관련될 가능성 등이 논의되고 있다. 이는 ''호모 날레디''가 90만 년 전 이전에, 어쩌면 플라이오세 시기에 다른 ''호모'' 속으로부터 갈라져 나왔을 수 있음을 시사한다. 또한, 이들의 조상이 초기 ''호모'' 속과 후기 오스트랄로피테쿠스 사이의 잡종 교배를 통해 종분화했을 가능성도 제기되었다.[10] 두개골 특징을 비교 분석한 결과, ''호모 날레디''는 ''호모 에렉투스''와 가장 가까운 유사성을 보이는 것으로 나타났다.[12]

초기 연구에서는 ''호모 날레디''를 진화 계통수 상에서 ''호모 에렉투스''의 후기 분기로 보았으나,[14] 최근 연구에서는 ''호모 에렉투스''의 초기 분기로 보는 경향이 있다.[15]

''호모 날레디''가 발견된 라이징 스타 동굴 시스템이 인류의 요람 지역 내에서 고립된 집단이었는지, 아니면 아프리카 전역에 더 넓게 분포했는지는 아직 명확하지 않다. 만약 후자라면, 전통적으로 후기 ''호모 에렉투스''로 분류되었던 아프리카의 일부 섬세한 형태의 호미닌 화석들이 실제로는 ''호모 날레디''일 가능성도 있다.[13]

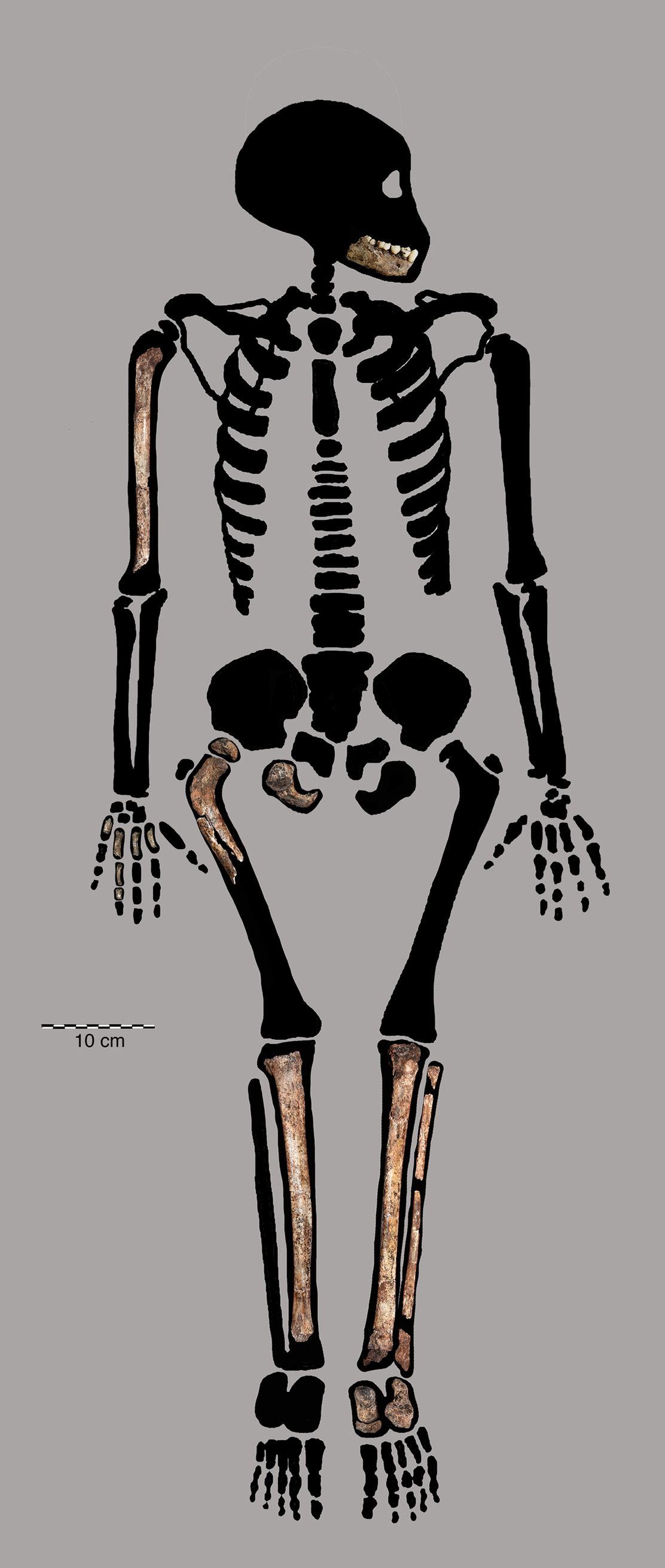

4. 해부학적 특징

''호모 날레디''의 해부학적 구조는 오스트랄로피테쿠스와 같은 초기 인류의 원시적인 특징과 후기 호모 속의 진보된 특징이 독특하게 혼합된 모자이크 형태를 보인다.[54][74] 이러한 특징들의 조합은 ''호모 날레디''를 호모 속으로 분류하는 근거가 되며, 초기 호모 속의 다양성과 복잡한 진화 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.[84]

전체적으로 ''호모 날레디''는 작은 뇌 용량과 나무 타기에 적합한 어깨 및 손가락 구조 등 원시적인 특징을 가지면서도, 호모 속과 유사한 두개골 형태, 물체 조작에 능숙한 손목과 손바닥, 그리고 현대 인류와 거의 같은 발 구조를 통해 완전한 직립 이족 보행을 했던 것으로 보인다.[54][74][82] 신장은 약 144cm, 체중은 약 40kg 정도로 추정되어, 키가 작은 현생 인류 범위에 속하지만 ''오스트랄로피테쿠스''와 ''호모'' 속 사이의 중간 크기에 해당한다.[24]

특히 신체 구조는 상반신과 하반신에서 뚜렷한 차이를 보이는데, 미국 듀크 대학교의 고생물학자 스티브 처칠은 "허리 위는 원시적, 아래는 현대적"이라고 묘사하기도 했다.[83] 어깨는 오스트랄로피테쿠스처럼 등 위쪽에 높이 위치하고 좁은 형태였으며, 길고 굽은 손가락뼈는 나무를 오르는 데 유용했을 것이다.[4][26][28] 반면, 손목과 손바닥은 물체를 정교하게 다루는 능력이 발달했음을 보여준다.[74][28] 골반과 다리는 일부 원시적인 특징을 유지하지만[27][29], 발의 구조는 현대 인류와 매우 유사하여 효율적인 보행이 가능했음을 시사한다.[30]

두개골은 오스트랄로피테쿠스 수준으로 뇌 용량이 작음에도 불구하고[55], 전체적인 형태는 호모 속과 더 유사하다.[54] 치아는 크기가 작아 격렬한 저작 활동이 적었음을 나타내며[54], 일부 특징은 현대 인류와 비슷하지만 다른 면에서는 원시적인 형태를 유지하고 있다.[18][22]

이처럼 원시적인 특징과 진보된 특징이 혼재된 ''호모 날레디''의 해부학적 구조는 인류 진화가 단선적인 과정이 아니라, 다양한 형태의 호미닌 종들이 공존하며 복잡하게 진행되었음을 보여주는 중요한 증거이다.[84]

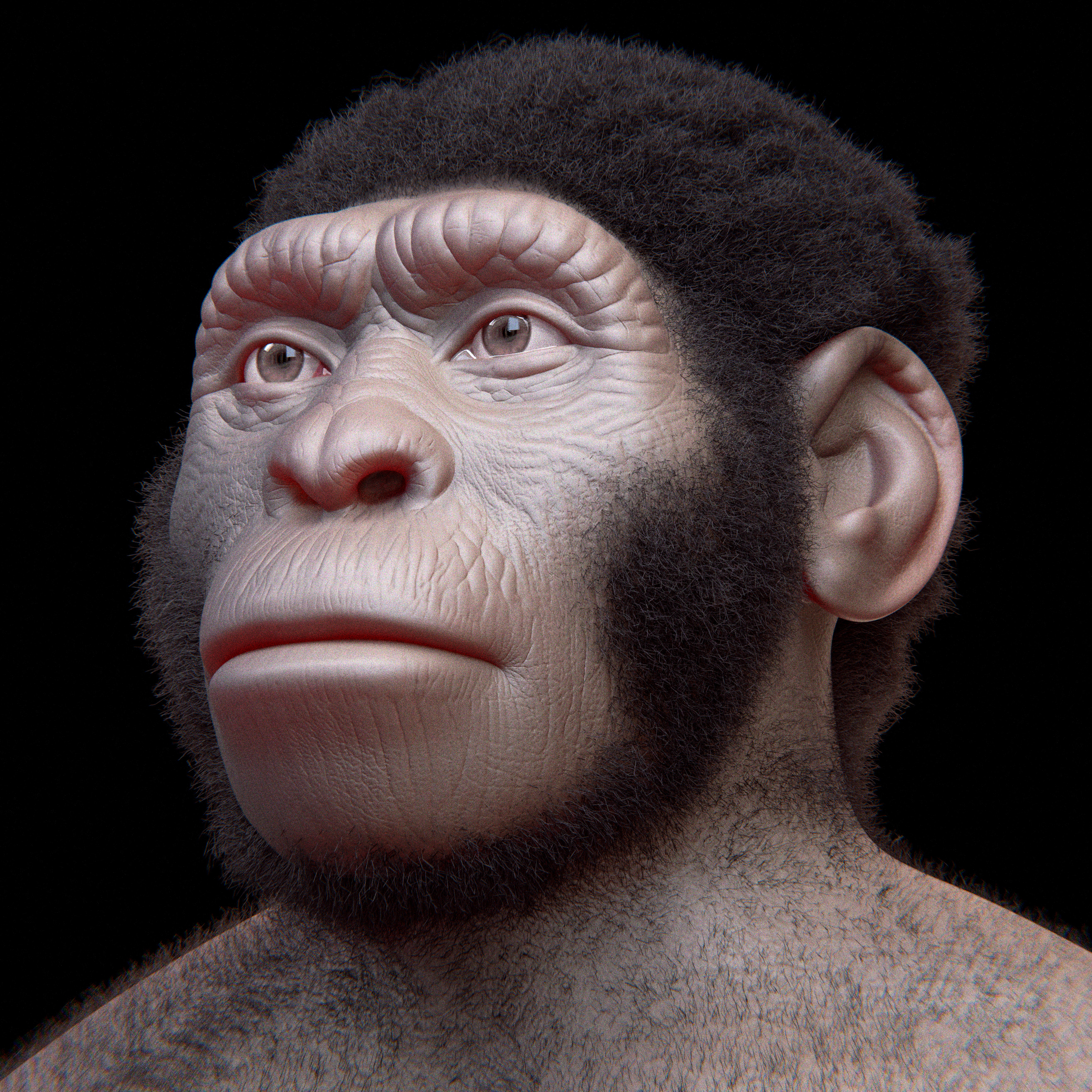

4. 1. 두개골

''호모 날레디''의 뇌 용량은 오스트랄로피테쿠스와 유사하게 작은 편이다. 디날레디 동굴에서 발견된 수컷 두개골 2개의 뇌 용량은 약 560cm3, 암컷 두개골 2개는 약 465cm3였다. 레세디 동굴에서 발견된 수컷 두개골 1개는 610cm3였다. 이는 평균 약 900cm3인 ''호모 에렉투스''나[5] 현대 인류(남성 1270cm3, 여성 1130cm3)보다[16] 훨씬 작고, 오스트랄로피테쿠스와 비슷한 수준이다. 레세디 표본의 뇌 용량(610cm3)은 ''호모 하빌리스'' 및 ''H. e. georgicus''의 범위와 비슷하다. ''H. naledi''의 뇌화 지수는 3.75로 추정되는데, 이는 ''H. floresiensis''와 같지만 다른 모든 ''호모'' 속(대부분 6 이상)보다 현저히 낮다. ''A. africanus''는 3.81이었다.[24] ''H. naledi''가 작은 뇌 크기를 호모 속의 마지막 공통 조상으로부터 물려받았는지, 아니면 이차적으로 진화했는지는 아직 불분명하다.[17]

뇌 용량은 작지만, 두개골의 전반적인 형태는 호모 속과 더 유사하다. 가늘고 긴 모양, 뇌의 측두엽과 후두엽의 존재, 눈구멍 뒤에서 두개골이 좁아지는 안와 뒤 협착의 감소 등이 그 특징이다.[4][17] 특히 전두엽의 형태는 크기와 관계없이 모든 ''호모'' 속 뇌와 거의 동일하며, 이는 도구 제작, 언어 발달, 사회성과 관련된 특징으로, 오스트랄로피테쿠스와는 다른 점이다.[17]

치아는 현대 인류와 유사한 특징과 원시적인 특징을 함께 가지고 있다. 영구 제2 대구치는 현대 인류처럼 비교적 늦은 나이에 맹출하여, 앞니와 함께 나타나기 전에 나오지 않았다. 이는 남아프리카 오스트랄로피테쿠스, ''호모 에렉투스'', 네안데르탈인 등 다른 화석 인류와는 다른 점으로, 현대 인류와 비교할 수 있을 정도로 느린 성숙 과정을 거쳤음을 시사한다.[18] 앞니의 치아 형성 속도 또한 현대 인류와 가장 유사하다.[19] 대구치의 전반적인 크기와 모양은 남아프리카 스바르트크란스와 동아프리카 쿠비 포라 동굴에서 발견된 신원 미상의 ''호모'' 속 표본 3개와 가장 비슷하다. 플라이스토세 ''호모 사피엔스''와는 크기는 유사하지만 모양은 다르다. 대구치의 목 부분은 ''A. afarensis'' 및 ''파란트로푸스''와 비례적으로 유사하다.[20]

그러나 현대 인류 및 동시대의 다른 ''호모'' 속과는 달리, ''H. naledi''는 몇 가지 부속 치아 특징이 없고, 주요 치첨이 있는 개체의 빈도가 높다. 특히 두 번째 및 세 번째 대구치의 중심(혀 쪽 중앙선)과 부중심(뺨 쪽 오른쪽), 그리고 세 개의 모든 대구치에서 Y자형 하이포코눌리드(뺨 쪽 능선)가 나타나는 특징이 있다.[22] 소구치는 잘 발달된 P3 및 P4 메타코니드, 강력하게 발달된 P3 근위 변연 융기, P4보다 큰 P3, 키가 큰 치관 등의 특징으로 다른 ''호모'' 속 종들과 구별된다.[21] 그럼에도 불구하고 ''H. naledi''는 동시대의 다른 ''호모'' 속과 많은 치아 유사성을 공유한다.[22]

기타 두개골 특징으로는, 모루(중이골)가 ''호모'' 속보다는 침팬지, 고릴라, ''파란트로푸스''와 더 유사하다는 점이 있다.[23] ''호모 하빌리스'' 및 ''호모 에렉투스''처럼 뚜렷한 눈썹 능선을 가지고 있으며, 능선 바로 위에 금이 있다. 또한 ''호모 에렉투스''처럼 뚜렷한 후두 융기가 있다. 얼굴 형태는 ''호모 루돌펜시스''와 일부 유사점을 보인다.[22]

4. 2. 신체 골격

''호모 날레디'' 표본의 평균 신장은 약 143.6cm, 평균 체중은 약 39.7kg으로 추정된다. 이는 일반적으로 ''오스트랄로피테쿠스''와 ''호모'' 속 사이의 중간 정도 크기이다. 성인 남성은 신장 약 150cm, 체중 약 45kg 정도로 추정되며, 이는 키가 작은 현생 인류 범위에 포함된다. 여성은 그보다 조금 작았을 것으로 보인다. 다른 ''호모'' 속과 마찬가지로 암컷과 수컷의 크기 차이는 크지 않았을 것으로 보이며, 수컷이 암컷보다 평균적으로 약 20% 더 컸을 것으로 추정된다.[24] 골격 분석 결과, ''호모 날레디''는 완전한 직립 이족 보행을 했던 것으로 보인다.[54][74]

어린 표본인 DH7의 경우, 뼈의 발달 상태로 볼 때 유인원과 비슷한 빠른 성장률을 보였을 가능성이 있다. 이 경우 DH7은 8세에서 11세 사이에 사망했을 것으로 추정된다. 하지만 치아 발달은 현생 인류와 매우 유사하여, 현생 인류처럼 더 느린 성장률을 가졌을 가능성도 배제할 수 없다. 만약 성장 속도가 느렸다면 DH7은 11세에서 15세 사이에 사망했을 것이다.[25]

두개강 용적은 현생 인류에 비해 현저히 작았다. 측정된 4개 두개골(남성 2, 여성 2 추정)의 용적은 450~550 cm³ 정도로, 이는 ''호모 에렉투스'' 평균(약 900 cm³)의 절반 수준이며 ''오스트랄로피테쿠스''와 비슷한 수준이다.[55] 이는 대략 오렌지 크기에 해당한다.[82] 그럼에도 불구하고 두개골의 형태는 오스트랄로피테쿠스보다는 호모 속과 더 유사하게 해석된다. 가늘고 긴 얼굴, 측두엽과 후두엽의 융기, 안와후 협착(post-orbital constriction)이 거의 없다는 점 등이 근거로 제시된다.[54] 이와 치아, 턱 근육 조직은 대부분의 오스트랄로피테쿠스보다 작아, 격렬한 저작이 필요 없는 식사를 했음을 시사한다.[54] 현생 인류처럼 작은 치아를 가지면서도, 오스트랄로피테쿠스처럼 제3대구치(사랑니)가 다른 어금니보다 크다는 특징도 있다.[74]

척주와 관련해서는, 아마도 한 개체에서 유래했을 것으로 보이는 열 번째와 열한 번째 흉추만이 보존되어 있다. 이 뼈들은 동시대의 다른 ''호모'' 속과 비교했을 때 비례적으로 유사하지만, 지금까지 기록된 어떤 호미닌보다도 가장 작다. 척추뼈에서 대각선으로 튀어나온 두 개의 횡돌기는 네안데르탈인과 가장 유사하다. 척추뼈 내부의 신경관은 비례적으로 크며, 현생 인류, 네안데르탈인, ''호모 에렉투스 게오르기쿠스''와 비슷하다. 열한 번째 갈비뼈는 ''오스트랄로피테쿠스 아파렌시스''처럼 곧고, 열두 번째 갈비뼈는 네안데르탈인처럼 단면이 튼튼하다. 네안데르탈인처럼 열두 번째 갈비뼈는 위쪽의 강한 늑간근과 아래쪽의 강한 요방형근을 지지했을 것으로 보인다. 하지만 네안데르탈인과 달리 횡격막과의 부착은 약했던 것으로 추정된다. 전반적으로 이 ''호모 날레디'' 표본은 다른 ''호모'' 종에 비해 몸집이 작아 보이지만, 이 단일 표본이 종 전체를 대표하는지는 불분명하다.[26]

어깨는 오스트랄로피테쿠스과와 더 유사한 특징을 보인다. 견갑골이 등 위쪽에 더 높이 위치하고 몸의 중심선에서 더 멀리 떨어져 있으며, 쇄골은 짧고 상완골의 비틀림이 거의 없거나 전혀 없다.[4] 높은 어깨 위치와 짧은 쇄골은 좁은 가슴을 시사한다.[26] 팔은 오스트랄로피테쿠스에 가까운 어깨와 손가락을 가지는 반면, 손목과 손바닥은 호모 속(원인 이후)에 가깝다.[74] 손은 매우 발달하여 오스트랄로피테쿠스보다 능숙하게 물체를 다룰 수 있었을 것으로 보인다.[54]

골반과 다리는 ''오스트랄로피테쿠스''를 연상시키는 특징을 가지고 있다. 예를 들어, 대퇴골 목 부분은 앞뒤로 납작하고, 경골은 안쪽과 바깥쪽으로 납작하며, 비골 목 부분은 다소 둥글다.[27][29] 플레어 형태의 허리 구조는 오스트랄로피테쿠스와 유사하며[54][74], 넓은 복부를 시사한다. 이러한 신체 구조는 ''호모 에렉투스''와 그 후손들과는 달리, ''호모 날레디''가 효율적인 지구력 달리기를 하기에는 부적합했을 가능성을 보여준다. 대신, ''호모 날레디''는 나무 위 생활(수목 생활)에 더 적응했을 수 있다.[26] 하지만 발과 발목은 호모 속과 매우 유사하며[54][74], 현생 인류와 유사한 발 모양은 장거리 보행이 가능했음을 시사하기도 한다.[82]

상반신의 구조는 다른 어떤 호모 속보다 원시적이었던 것으로 여겨진다.[55] 미국 듀크 대학교의 고생물학자 스티브 처칠은 "허리에 선을 긋고 위는 원시적, 아래는 현대적이라고 나눌 수 있을 것 같았다"며 "발 뼈만 발견했다면, 현대 아프리카 오지에 있는 수렵 민족의 뼈라고 생각했을 것"이라고 말했다.[83] 이러한 원시적 특징과 진보된 특징의 혼합에도 불구하고, 전체적인 해부학적 구조는 과학자들이 이 종을 오스트랄로피테쿠스 속이 아닌 호모 속으로 분류하게 만들었다. ''호모 날레디''의 골격은 호모 속의 기원이 복잡하며, 아프리카 대륙 각지에서 여러 계통이 별도로 진화했을 가능성을 보여준다.[84]

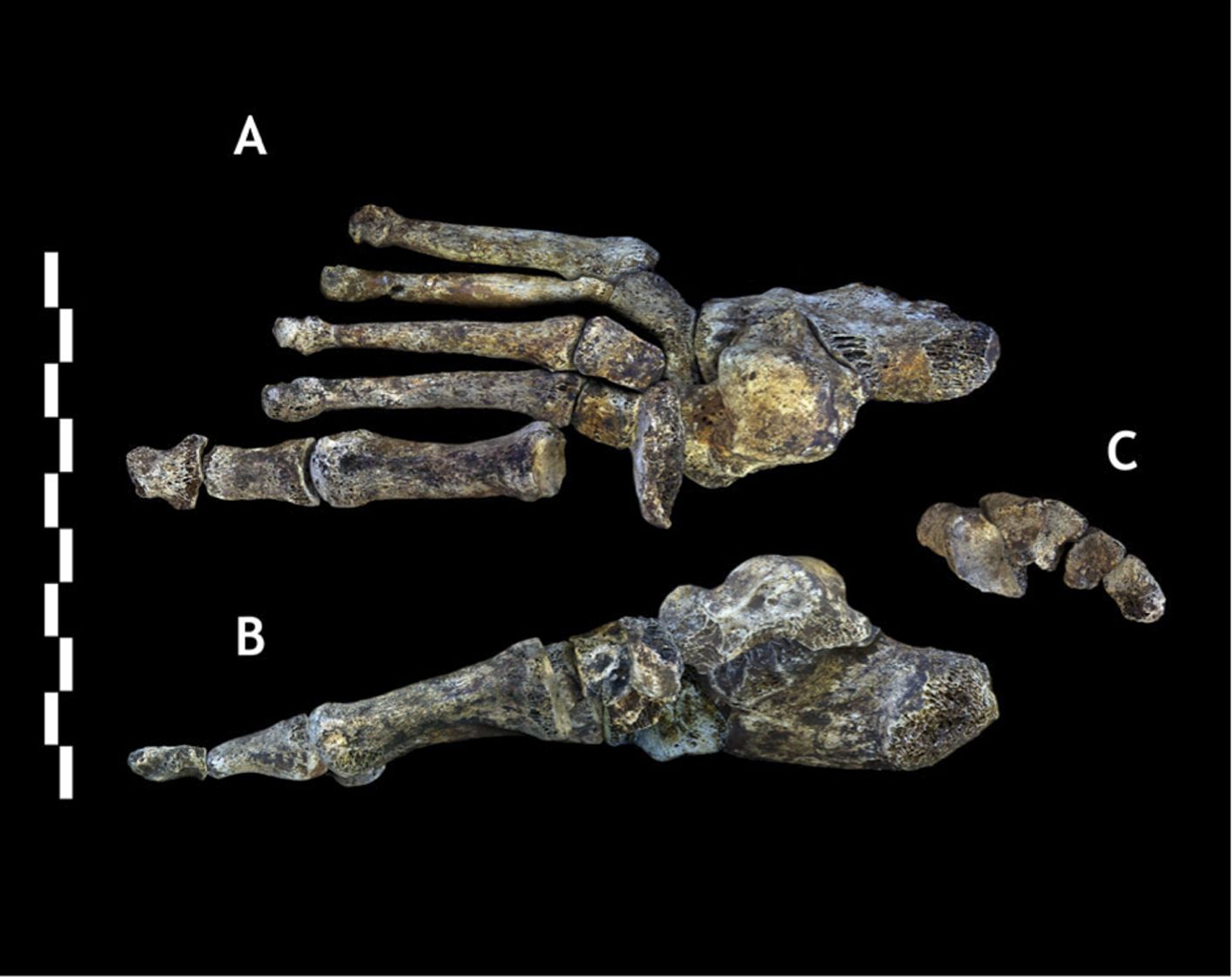

4. 3. 사지

엄지손가락의 중수골은 크고 무거운 물체를 잡고 조작하는 데 적합하게 발달했다. 특히, 정밀한 핀치 그립(물건을 엄지와 검지 끝으로 집는 동작)에 사용되는 대립근과 무지두근을 지지하는 강력한 능선이 잘 발달되어 있었는데, 이는 ''오스트랄로피테쿠스''보다는 다른 ''호모'' 속과 더 유사한 특징이다. ''H. 날레디''는 현대 인간과 유사하게 강한 엄지 굽힘근과 인간과 같은 손바닥 및 손가락 패드를 가지고 있어, 엄지와 다른 손가락 사이의 강력한 그립이 가능했을 것으로 보인다. 그러나 ''호모'' 속과 달리 ''H. 날레디''의 엄지 중수골 관절은 엄지 길이에 비해 상대적으로 작고, 엄지 손가락뼈 마디 관절은 평평하다는 차이점도 있다. 먼쪽 엄지 손가락뼈 마디 뼈는 튼튼하며, 이는 ''H. 하빌리스'' 및 ''파란트로푸스 로부스투스''와 비례적으로 더 유사하다.[28]

다른 손가락의 중수골은 물체를 움켜쥐고 조작할 수 있도록 현대 인간 및 네안데르탈인과 유사한 적응을 보여준다. 손목 관절 역시 현대 인간 및 네안데르탈인의 손목 관절과 대체로 비슷하다. 반면, 가까운 쪽 손가락뼈 마디는 굽어 있는데, 이는 ''A. 아파렌시스'' 및 ''H. 하빌리스''의 손가락뼈 마디와 거의 동일한 특징이다. 이러한 굽은 손가락뼈는 나무를 오르거나 매달리기 행동에 대한 적응으로 해석된다. 이 굴곡은 어린 개체보다 성체에게서 더 뚜렷하게 나타나는데, 이는 성인이 어린 개체만큼 또는 그 이상으로 나무를 탔으며, 이러한 행동이 흔했음을 시사한다. 또한 손가락은 수목 생활을 했던 ''아르디피테쿠스 라미두스''와 이스라엘 카프제 동굴에서 발견된 현대 인간 표본을 제외하고 다른 화석 인류보다 비례적으로 더 길며, 이는 등반 행동과 일치하는 특징이다.[28] 손은 전반적으로 물체를 다루는 데 능숙한 현대적인 특징과 나무 타기에 적합한 원시적인 특징을 함께 가지고 있다.

''H. 날레디''는 두 발로 걷는 동물이었으며 똑바로 섰던 것으로 보인다.[4] 넙다리뼈(대퇴골) 뒷면의 강한 둔근 부착 부위와 거친 선(넙다리뼈 뒤쪽 능선), 두꺼운 슬개골, 긴 정강이뼈(경골), 가느다란 종아리뼈(비골) 등은 다른 ''호모'' 속과 유사한 특징이며, 이는 ''H. 날레디''가 장거리 이동 능력을 갖추었을 가능성을 시사한다.[29]

''H. 날레디''의 발은 전반적으로 현대 인간 및 다른 ''호모'' 속의 발과 매우 유사하며, 두 발 보행에 완전히 적응하여 현대 인간과 비슷한 방식으로 걸었을 것으로 추정된다. 다만, 발꿈치뼈가 비인간 영장류처럼 약간 낮은 방향을 향하고 있고, 목말뼈(거골)의 경사가 낮은 점 등 약간의 차이가 있다. 이는 발이 땅을 밀어내기 전, 보행 중 지지 단계에서 발이 미묘하게 더 뻣뻣했을 수 있음을 시사한다.[30]

5. 병리학

성인 오른쪽 아래턱뼈 U.W. 101-1142에서는 양성 종양으로 보이는 뼈 병변이 발견되었다. 이 개체는 종양으로 인해 약간의 부기와 국소적인 불편함을 겪었을 것으로 추정된다. 특히 종양의 위치가 내측 익돌근 근처여서 턱 관절에 불편함을 유발하고, 근육 기능을 방해하며 턱 오른쪽 높이에도 변화를 주었을 수 있다.[31]

''호모 날레디'' 표본에서는 생후 1.6–2.8개월 및 4.3–7.6개월 동안 형성된 것으로 보이는 치아 결함이 관찰되었다. 이는 극심한 여름과 겨울 기온으로 인한 식량 부족과 같은 계절적 스트레스 요인 때문에 발생했을 가능성이 높다. 당시 이 지역의 겨울철 최저 기온은 평균 3°C 정도였고, 영하로 떨어지기도 했을 것으로 추정된다. 작은 체구의 ''호모 날레디'' 유아는 추운 겨울에 체온을 유지하기 어려웠을 것이며, 이로 인해 호흡기 질환에 더 취약했을 수 있다. 이러한 환경적 스트레스 요인은 겨울에 독감 유행이 최고조에 달하고 여름 우기에는 소아 설사로 인한 입원이 잦은 현대 남아프리카 공화국의 질병 패턴과 유사한 측면을 보인다.[32]

6. 문화

호모 날레디의 문화적 측면에 대한 연구는 주로 발견된 화석과 라이징 스타 동굴 환경 분석을 통해 이루어지고 있다. 특히 이들의 식습관, 석기와 같은 도구 사용 가능성, 그리고 동굴 깊은 곳에서 다수의 개체가 발견된 점을 둘러싼 매장 또는 의도적 시신 처리 행위 여부는 학계의 주요 논쟁거리이다.

6. 1. 식습관

''호모 날레디''의 치아 깨짐과 마모 상태는 흙이나 먼지처럼 작고 단단한 물체를 습관적으로 먹었음을 시사한다. 특히 어금니 뒷면의 컵 모양 마모는 거친 입자 때문일 수 있다.[35][34] 이러한 입자는 씻지 않은 뿌리나 덩이줄기에서 왔거나, 건조한 기후 탓에 음식물에 먼지가 섞였을 가능성이 있다. 씨앗이나 견과류처럼 더 크고 단단한 음식도 먹었을 수 있지만, 먹기 전에 작은 조각으로 가공했을 것으로 추정된다.[35][34]

''호모 날레디''는 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus)나 파란트로푸스(Paranthropus) 같은 이전 남아프리카 인류와는 다른 독특한 생태적 지위를 차지했던 것으로 보인다. 이들 세 속 모두의 치아는 식물이나 근육 섬유를 씹기 위해 높은 전단력을 필요로 했음을 보여준다. 반면, 다른 ''호모'' 속 종들의 치아는 음식을 조리하는 등 가공 기술을 사용하면서 이러한 높은 힘을 낼 필요가 줄었을 수 있다.[35]

6. 2. 도구 사용

''호모 날레디''는 초기 구석기 시대 (아슐리안 및 더 이른 올도완) 또는 중기 구석기 시대의 석기 산업을 만들었을 가능성이 있다.[10][24] 이는 ''호모 날레디''의 손이 도구 제작에 관련된 다른 인간 종들과 동일한 적응 형태를 가지고 있기 때문이다.[10][24]또한 ''호모 날레디''는 남아프리카 공화국 하이벨트 지역의 초기 중기 석기 시대에 존재했던 유일하게 확인된 인간 종이다. 이는 이 종이 적어도 해당 기간 동안 석기 제작 전통을 만들고 유지했음을 시사할 수 있다. 이러한 시나리오에서는 석기 산업과 절단 기술이 서로 다른 ''호모'' 종과 집단 사이에서 여러 번 독립적으로 진화했거나, 발명가나 제자에 의해 먼 거리를 이동하며 전파되었을 수 있다.[10]

6. 3. 의도적 매장 논란

라이징 스타 동굴의 디날레디 챔버에서 발굴된 화석들이 ''호모 날레디''가 의도적으로 시신을 매장했다는 증거인지에 대해, 연구 결과가 처음 발표된 이후 학술적 논쟁이 이어져 왔다. 만약 이 주장이 사실로 밝혀진다면, 디날레디 챔버는 약 78,000년 전 케냐의 팡가 야 사이디 동굴에서 발견된 ''호모 사피엔스''의 매장보다 약 160,000년 앞선 가장 오래된 호미닌 매장 사례가 된다.[36][37][38] 그러나 발굴팀이 제시한 매몰학적, 층서학적, 광물학적 증거가 부족하다는 지적이 제기되면서 상당한 학문적 반론에 부딪혔다.

2015년, 발굴을 이끈 고고학자 폴 디르크스, 리 버거와 동료들은 시신이 챔버에 처음 안치될 당시 비교적 온전한 상태였을 것으로 보인다는 점을 근거로, ''호모 날레디''가 의도적으로 시신을 운반하여 챔버에 두었다고 결론지었다. 이들은 시신이 챔버에 떨어지면서 생긴 외상이나 포식자의 흔적을 발견하지 못했다고 밝혔다. 또한 챔버는 대형 포식자가 접근하기 어렵고, 외부와 고립된 시스템으로 보이며, 홍수가 발생한 흔적도 없다고 설명했다. 우연히 떨어질 만한 숨겨진 통로나 챔버 내 모든 개체를 죽였을 법한 재앙의 증거도 없었다. 발굴팀은 시신이 경사면을 따라 떨어졌을 가능성은 있지만, 경사면이 좁고 불규칙하여 천천히 이동했을 것이라고 보았다. 따라서 이들은 자연적인 힘이 작용한 것이 아니라면, 시신이 의도적으로 매장되었을 것이라고 주장했다. 동굴 내부에 빛이 없기 때문에, 매장을 위해서는 인공적인 빛(예: 횃불)이 필요했을 것으로 추정했다. 고고학자들은 불을 사용했다는 증거를 발견했다고 보고했으나, 2024년 7월 현재까지 관련 내용을 발표하지는 않았다.[39] 발굴자들은 또한 시신들이 모두 같은 시기에 매장된 것이 아니므로, 이 장소가 반복적으로 매장지로 사용되었다고 주장했다.[40] 위스콘신 대학교 매디슨의 인류학자 존 D. 호크스 역시 포식 흔적이 없고 사람족 뼈만 발견된 점, 암석이나 토사 낙하 흔적이 없는 점, 물의 유입 흔적이 없는 점 등을 들어 의도적 매장 가설이 가장 설득력 있다고 결론지었다.[92][93] 버거 등은 이러한 행위가 의례적 행동이자 상징적 사고의 증거일 수 있다고 추측했다.[94]

그러나 2016년, 고인류학자 오로르 발은 시신을 퇴적시키는 자연적인 힘을 간과해서는 안 된다고 반박했다. 그는 화석에서 곤충, 곤충 유충, 달팽이에 의한 손상 흔적을 확인했는데, 이는 시신의 부패를 촉진했을 수 있다. 특히 챔버 환경이 달팽이에게 이상적이지 않고 달팽이 껍질도 발견되지 않았다는 점을 들어, 시신이 챔버에 퇴적되기 전에 이미 부패가 시작되었을 가능성을 제기하며 의도적 매장 주장을 약화시켰다.[41] (2021년 두개골 파편 분석을 통해 화석에 대한 무척추동물의 손상이 확인되었으나, 해당 분석은 "일부" 호미닌의 행위가 뼈 조각 퇴적에 관여했을 가능성이 높다고 결론짓기도 했다.[42])

2017년, 디르크스, 버거와 동료들은 동굴로 물이 흘러들어온 증거가 없음을 재차 강조하며, 시신이 의도적으로 챔버에 놓였을 가능성이 더 높다고 주장했다. 이들은 ''호모 날레디''가 아닌 동시대 다른 ''호모'' 종(예: 현대 인류의 조상)이 시신을 퇴적했을 가능성도 배제하지 않으면서도, 매장과 같은 문화적 행동이 ''호모 날레디''에게 불가능하지는 않다고 보았다. 그들은 챔버에 시신을 배치한 이유로 정착지에서 부패하는 시신을 제거하거나, 청소 동물을 막거나, 사회적 유대감이나 슬픔의 표현일 수 있다고 제안했다.[43]

2018년, 인류학자 찰스 이젤랜드와 동료들은 발의 주장에 동의하며, ''호모 날레디''처럼 초기 호미닌 종이 매장과 종종 연관되는 사후세계 개념을 가졌다고 결론 내리기에는 증거가 불충분하다고 지적했다. 그들은 디날레디 개체의 보존 상태가 동굴에 서식하다 자연사한 개코원숭이나 표범이 동굴로 끌고 온 개코원숭이 사체의 보존 상태와 유사하다고 주장했다.[44]

2023년, 버거 연구팀은 특정 저널에서 논문 게재가 거부된 후, 동료 검토를 거치지 않은 사전 공개본 형태로 세 편의 논문을 발표하고, 넷플릭스 다큐멘터리 ''Unknown: Cave of Bones''를 공개했다.[45][46][47][48][49] 이는 버거 팀이 주목을 끌기 위해 학술지 eLife의 새로운 사전 공개 출판 모델을 이용했다는 비판을 받았다.[50] 세 편의 논문은 동료 검토를 거치지 않았지만 검토자들의 의견이 함께 공개되었는데, 이 의견들은 매우 비판적이었다.[51] 논문 중 하나는 ''호모 날레디''가 동굴 벽에 새겨진 기하학적 문양과 교차하는 등호 모양의 조각 근처에 시신을 매장했다고 주장했다.[48] 그러나 마이클 페트라글리아 등 다른 고인류학자들은 화석과 조각 사이의 연대 측정이 이루어지지 않았다는 점을 지적하며, 상관관계는 인과관계를 의미하지 않는다고 비판했다.

2024년 6월, 고인류학자 킴벌리 K. 포에케와 동료들은 버거 팀의 연구에 대해 "데이터 분석, 시각화 및 해석에 심각한 구조적 문제가 있으며, 데이터 평가 시 통계적 방법의 오해와 오용이 있다"고 비판하는 논문을 발표했다. 이들은 버거 팀의 사전 공개본이 "미리 정해진 서술에 의해 데이터 분석이 크게 영향을 받은 사례"라고 주장했다. 특히, 버거 팀이 화석 주변 토양과 다른 곳의 토양 간 차이를 분석하여 땅을 파낸 흔적, 즉 매장의 증거로 제시했던 지구화학적 토양 분석 결과에 주목했다.[47] 포에케 연구팀은 토양을 재분석한 결과 버거 팀의 연구 결과를 재현할 수 없었다고 밝혔으며, 이는 매장 가설의 핵심 증거를 약화시키는 결과였다.[52][53]

이처럼 ''호모 날레디''의 의도적 매장 행위에 대한 논란은 여전히 진행 중이며, 명확한 결론을 내리기 위해서는 추가적인 연구와 증거가 필요한 상황이다.

7. 논란과 비판

호모 날레디의 발견과 발표는 학계와 사회 양쪽에서 여러 논란과 비판을 불러일으켰다. 연구 과정의 투명성, 결과 해석의 타당성, 그리고 사회적 영향에 대한 문제 제기가 이어졌다.

가장 큰 논란 중 하나는 화석의 정확한 연대가 밝혀지지 않은 상태에서 2015년 9월 10일 서둘러 발표를 진행했다는 점이다.[58][88][89] 연구팀은 화석 손상을 우려해 연대 측정을 미뤘다고 밝혔으나,[58][88][89] 많은 고인류학자들은 연대 정보 없이는 발견의 진정한 진화적 의미를 평가하기 어렵다고 비판했다.[57][88][91] 리 버거는 해부학적 특징을 근거로 약 250만~280만 년 전으로 추정했지만,[91] 이는 확정된 연대가 아니었다.

또한, 호모 날레디가 과연 새로운 호모 속의 종인지, 아니면 기존에 알려진 종(호모 에렉투스 등[88][84])의 변종이거나 다른 속에 속하는지에 대한 이견도 제기되었다.[96] 발견된 뼈들의 형태적 다양성이 커서 단일 종으로 보기 어렵다는 주장도 있었다.[96] 동굴 깊은 곳에서 발견된 유해가 의도적인 매장의 결과라는 가설 역시 다른 입구의 존재 가능성[97]이나 호모 날레디의 뇌 용량[73] 등을 근거로 회의적인 시각이 존재했다.

남아프리카 공화국 내에서는 정부 차원에서 발견을 축하하기도 했지만,[98][99] 일부에서는 연구의 동기가 인종차별적인 시각에 기반한 것이 아니냐는 비판이 소셜 미디어를 중심으로 제기되기도 했다.[100][101][102]

7. 1. 발표 과정 및 연구 윤리

호모 날레디 화석 발견과 이것이 신종이라는 주장은 2015년 9월 10일 기자 회견을 통해 공식 발표되었다.[54][55][71] 같은 날 요하네스버그에서는 리 버거와 연구팀 일부가 유리 케이스에 담긴 인골을 공개했다.[78][79] 또한, 발견 내용을 담은 두 편의 연구 논문이 학술지 'eLife'에 게재되었다.[54] 한 편은 호모 날레디를 신종으로 제안하는 내용이었고[54], 다른 한 편은 화석이 발견된 동굴의 환경을 기술했다.[63]리 버거는 이 화석이 호모 속 중 가장 오래된 것 중 하나일 수 있으며, 인류와 이족 보행 영장류 사이의 미싱 링크가 될 가능성이 있다고 주장했다.[80] 그는 이 발견을 고대 이집트의 투탕카멘 발굴에 비견할 만하다고 평가했다.[81] 발견된 화석은 남아프리카 공화국의 소유물로 간주되며, 앞으로도 남아프리카 내에서 관리될 예정이다.[79]

그러나 발표 당시, 가장 중요한 정보 중 하나인 화석의 고고학에서의 연대 측정 결과는 포함되지 않았다. 연구팀은 방사성 탄소 연대 측정이 화석 일부를 파괴해야 하므로, 화석에 대한 상세 기술 논문을 발표하기 전까지는 연대 측정을 보류했다고 밝혔다.[58][88][89] 방사성 탄소 연대 측정법은 약 5만 년 전까지의 연대만 측정할 수 있다.[89] 또한, 화석이 화산재나 유석 층과 같은 연대 측정이 용이한 지층에서 발견되지 않아, 다른 연대 측정 기법을 적용하기도 어려웠다.[55] 이러한 연대 정보의 부재 속에서 서둘러 발표를 진행한 것에 대해 많은 과학자들이 실망감을 표했다.[57]

리 버거는 해부학적 분석을 근거로 호모 날레디가 약 280만 년에서 250만 년 전, 즉 호모 속의 기원 시기 또는 그 직후에 나타났을 것이라고 추정했다.[91] 하지만 여러 고인류학자들은 연대 측정이 이루어지지 않은 상태에서의 성급한 결론을 경계하며 비판적인 의견을 제시했다.

- 고인류학자 팀 화이트는 연대 측정이 완료되고 기존 화석과의 해부학적 비교가 이루어지기 전까지는 발견의 중요성을 평가하기 어렵다고 지적했다.[88] 그는 호모 날레디가 초기 소형 호모 에렉투스와 매우 유사하다고 언급하기도 했다.[88] 리 버거는 기자회견에서 호모 에렉투스일 가능성을 부인했다.[91]

- 스미소니언 박물관 산하 국립 자연사 박물관의 고인류학자 릭 포츠는 연대조차 알 수 없는 상황에서 "이 발견의 진화적 중요성을 판단할 수 없다"고 비판했다.[91] 그는 발견된 유해가 "단지 구멍 위에서 던져져 처리된 것"일 수 있다는 견해를 보였다.[91]

- 뉴욕 대학교의 인류학자 수잔 안톤은 호모 속을 명확히 정의하는 합의가 고인류학계에 아직 없기 때문에, 연대 측정이 이루어진 후에도 전문가들이 결론을 내리기까지 오랜 시간이 걸릴 것이라고 전망했다.[91]

- 조지 워싱턴 대학교의 고인류학자 버나드 우드는 유골이 신종일 가능성에는 동의하면서도, 인도네시아 플로레스 섬에서 발견된 호모 플로레시엔시스처럼 남아프리카의 고립된 환경에서 독자적으로 진화한 종일 가능성을 제기했다.[74]

- 뉴욕 주립 대학교 스토니브룩교의 인류학자 윌리엄 정거스는 "연대를 알 수 없다면, 이 화석은 인류 역사를 다시 쓸 발견이 아니라 단순한 골동품일 뿐"이라고 강하게 비판했다.[57] 그는 또한 뼈가 발견된 동굴 깊은 곳까지 도달하는 더 쉬운 경로가 있었을 가능성을 제시하며,[73] 뇌 용량이 작은 호모 날레디가 의도적인 매장을 했다는 가설에도 회의적인 입장을 보였다.[73]

- 인류학자 크리스 스트링거는 호모 날레디가 작은 뇌 용량, 굽은 손가락, 어깨 형태 등 원시적인 특징과 함께 손목, 손, 다리, 발 등 네안데르탈인이나 현생 인류와 유사한 특징을 동시에 지닌다고 분석했다. 그는 전반적으로 조지아 드마니시에서 발견된 180만 년 전의 작은 호모 에렉투스와 가장 유사하다고 평가했다.[84]

- 피츠버그 대학교의 진화 생물학자 제프리 슈워츠는 발견된 유골들이 단일 종으로 보기에는 형태적 다양성이 너무 크다고 주장했다.[96]

- 고인류학자 리처드 리키는 화석을 직접 조사한 후, 리 버거가 주장하는 동굴 깊숙한 곳에서의 매장 가설에 대해 "(버거가 아직 발견하지 못했을 뿐) 다른 입구가 있을 것"이라고 반박했다.[97]

7. 2. 남아프리카 공화국 내 반응

제이콥 주마 남아프리카 공화국 대통령과 시릴 라마포사 부통령은 연구팀의 발견을 축하했다.[98][99]그러나 한편에서는 소셜 미디어를 중심으로 인종차별적인 동기가 연구 배경에 있는 것이 아니냐는 비판이 제기되기도 했다.[100] 마톨 모체하(Mathole Motshekga영어)는 이 연구가 "아프리카인은 개코원숭이의 자손이라는 사이비 과학"에 근거한 동기를 가지고 있다고 주장했다.[101] 즈벨린지마 바비(Zwelinzima Vavi영어)는 "과거에는 (아프리카인이) 개코원숭이였다는 이론을 뒷받침하기 위해 오래된 유인원의 뼈를 발굴하는 사람은 없을 것"이라며 비판적인 시각을 드러냈다.[102]

참조

[1]

웹사이트

Rising Star Expedition

http://www.sec-cavin[...]

Speleological Exploration Club

2013-11-13

[2]

논문

Geological and taphonomic context for the new hominin species ''Homo naledi'' from the Dinaledi Chamber, South Africa

[3]

논문

Palaeodemographics of individuals in Dinaledi Chamber using dental remains

[4]

논문

''Homo naledi'', a new species of the genus ''Homo'' from the Dinaledi Chamber, South Africa

[5]

논문

New fossil remains of ''Homo naledi'' from the Lesedi Chamber, South Africa

[6]

논문

The age of ''Homo naledi'' and associated sediments in the Rising Star Cave, South Africa

[7]

논문

The evolutionary relationships and age of ''Homo naledi'': An assessment using dated Bayesian phylogenetic methods

[8]

논문

Estimating the age and affinities of ''Homo naledi''

[9]

논문

The Latest on ''Homo naledi''

http://www.americans[...]

[10]

논문

''Homo naledi'' and Pleistocene hominin evolution in subequatorial Africa

[11]

논문

Revised stratigraphy and chronology for ''Homo floresiensis'' at Liang Bua in Indonesia

https://ro.uow.edu.a[...]

[12]

논문

Skull diversity in the ''Homo'' lineage and the relative position of ''Homo naledi''

[13]

논문

The many mysteries of ''Homo naledi''

[14]

논문

The evolutionary relationships and age of Homo naledi: An assessment using dated Bayesian phylogenetic methods

2016-08

[15]

간행물

The phylogenetic position of the Yunxian cranium elucidates the origin of Dragon Man and the Denisovans

https://doi.org/10.1[...]

2024

[16]

논문

Normal neuroanatomical variation in the human brain: an MRI-volumetric study

[17]

논문

Endocast morphology of ''Homo naledi'' from the Dinaledi Chamber, South Africa

[18]

논문

Dental development and life history in ''Homo naledi''

[19]

논문

Patterns of lateral enamel growth in ''Homo naledi'' as assessed through perikymata distribution and number

https://kar.kent.ac.[...]

[20]

논문

Mandibular molar root and pulp cavity morphology in ''Homo naledi'' and other Plio-Pleistocene hominins

https://kar.kent.ac.[...]

[21]

논문

Distinct mandibular premolar crown morphology in Homo naledi and its implications for the evolution of Homo species in southern Africa

https://www.nature.c[...]

2020-08-06

[22]

논문

Ancient teeth, phenetic affinities, and African hominins: Another look at where ''Homo naledi'' fits in

https://cpb-us-e1.wp[...]

[23]

논문

Description and analysis of three ''Homo naledi'' incudes from the Dinaledi Chamber, Rising Star cave (South Africa)

[24]

논문

Body size, brain size, and sexual dimorphism in ''Homo naledi'' from the Dinaledi Chamber

[25]

논문

Immature remains and the first partial skeleton of a juvenile ''Homo naledi'', a late Middle Pleistocene hominin from South Africa

[26]

논문

The vertebrae and ribs of ''Homo naledi''

https://www.academia[...]

[27]

논문

''Homo naledi'' pelvic remains from the Dinaledi Chamber, South Africa

[28]

논문

The hand of ''Homo naledi''

[29]

논문

The thigh and leg of ''Homo naledi''

[30]

논문

The foot of ''Homo naledi''

[31]

논문

A case of benign osteogenic tumour in ''Homo naledi'': Evidence for peripheral osteoma in the U.W. 101-1142 mandible

https://www.academia[...]

[32]

논문

Developmental stress in South African hominins: Comparison of recurrent enamel hypoplasias in ''Australopithecus africanus'' and ''Homo naledi''

[33]

논문

Where the Wild Things Were: Spatial and Temporal Distribution of Carnivores in the Cradle of Humankind (Gauteng, South Africa) in Relation to the Accumulation of Mammalian and Hominin Assemblages

https://www.academia[...]

[34]

논문

Behavioral inferences from the high levels of dental chipping in ''Homo naledi''

http://researchonlin[...]

[35]

논문

Dental topography and the diet of ''Homo naledi''

http://dro.dur.ac.uk[...]

[36]

웹사이트

Major new research claims smaller-brained 'Homo naledi' made rock art and buried the dead. But the evidence is lacking

http://theconversati[...]

2023-06-06

[37]

논문

Earliest known human burial in Africa

https://www.nature.c[...]

2021-05

[38]

웹사이트

Claims that ancient hominins buried their dead could alter our understanding of human evolution

https://www.nhm.ac.u[...]

2023-06-05

[39]

Youtube

The Future of Exploration in the Greatest Age of Exploration - Dr. Lee R. Berger

https://www.youtube.[...]

2022-12-02

[40]

논문

Geological and taphonomic context for the new hominin species ''Homo naledi'' from the Dinaledi Chamber, South Africa

[41]

논문

Deliberate body disposal by hominins in the Dinaledi Chamber, Cradle of Humankind, South Africa?

[42]

논문

Immature Hominin Craniodental Remains From a New Locality in the Rising Star Cave System, South Africa

[43]

논문

''Homo naledi'' and Pleistocene hominin evolution in subequatorial Africa

[44]

논문

Hominin skeletal part abundances and claims of deliberate disposal of corpses in the Middle Pleistocene

[45]

논문

Sharp criticism of controversial ancient-human claims tests eLife’s revamped peer-review model

https://www.nature.c[...]

2023-07-25

[46]

웹사이트

Unknown: Cave of Bones

https://media.netfli[...]

2024-07-28

[47]

간행물

Evidence for deliberate burial of the dead by Homo naledi

https://www.biorxiv.[...]

2023-06-05

[48]

간행물

241,000 to 335,000 Years Old Rock Engravings Made by Homo naledi in the Rising Star Cave system, South Africa

https://www.biorxiv.[...]

2023-06-05

[49]

간행물

Burials and engravings in a small-brained hominin, Homo naledi, from the late Pleistocene: contexts and evolutionary implications

https://www.biorxiv.[...]

2023-06-05

[50]

웹사이트

Homo naledi: A Controversial Claim on Ancient Burial Practices

https://www.anthropo[...]

2024-11-29

[51]

논문

Sharp criticism of controversial ancient-human claims tests eLife's revamped peer-review model

2023-07-25

[52]

논문

No Sedimentological Evidence for Deliberate Burial by Homo naledi – A Case Study Highlighting the Need for Best Practices in Geochemical Studies Within Archaeology and Paleoanthropology

https://paleoanthrop[...]

2024-06-05

[53]

웹사이트

Did This Ancient Species Really Bury Its Dead Before Modern Humans?

https://www.yahoo.co[...]

2024-08-12

[54]

논문

''Homo naledi'', a new species of the genus ''Homo'' from the Dinaledi Chamber, South Africa

http://elifesciences[...]

2015-09-10

[55]

웹사이트

This Face Changes the Human Story. But How?

http://news.national[...]

NationalGeographic.com

2015-09-10

[56]

문서

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[57]

웹사이트

新種のヒト属ホモ・ナレディ発見に驚きと疑問の声

https://natgeo.nikke[...]

NikkeiBP.co.jp

2015-10-05

[58]

웹사이트

Homo naledi: new species of ancient human discovered, claim scientists

http://www.theguardi[...]

TheGuardian.com

2015-09-10

[59]

웹사이트

South African Cave Yields Strange Bones Of Early Human-Like Species

http://www.npr.org/s[...]

NPR.org

2015-09-10

[60]

문서

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[61]

문서

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[62]

웹사이트

Rising Star Expedition

http://www.sec-cavin[...]

SEC-Caving.co.za

2013-11-13

[63]

논문

Geological and taphonomic context for the new hominin species Homo naledi from the Dinaledi Chamber, South Africa

http://elifesciences[...]

2015-09-10

[64]

웹사이트

6 Tiny Cavers, 15 Odd Skeletons, and 1 Amazing New Species of Ancient Human

http://www.theatlant[...]

TheAtlantic.com

2015-09-10

[65]

문서

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[66]

문서

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[67]

웹사이트

New human species discovered

http://news.sciencem[...]

Sciencemag.org

2015-09-10

[68]

웹사이트

Rising Star Expedition Finds over 1,000 Hominid Fossils

http://www.sec-cavin[...]

SEC-Caving.co.za

2013-12-06

[69]

웹사이트

Rising Star Expedition launched

http://www.wits.ac.z[...]

Wits.ac.za

2013-11-06

[70]

웹사이트

Bone bonanza: Chamber of secrets yields human remains

https://www.newscien[...]

NewScientist.com

2014-11-26

[71]

웹사이트

Meet the six female ‘underground astronauts’ who recovered our newest relative

https://www.washingt[...]

WashingtonPost.com

2015-09-10

[72]

웹사이트

Expedition Underway to Extract Latest Fossil Find From Cradle of Humankind Cave

http://voices.nation[...]

NationalGeographic.com

2013-11-06

[73]

웹사이트

Archaeology’s Disputed Genius

http://www.pbs.org/w[...]

PBS.org

2015-09-10

[74]

웹사이트

Mysterious New Human Species Emerges from Heap of Fossils

http://www.scientifi[...]

ScientificAmerican.com

2015-09-10

[75]

간행물

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[76]

웹사이트

New Species Of Human Discovered In South Africa

http://www.iflscienc[...]

IFLScience.com

2015-09-10

[77]

웹사이트

New Human Ancestor Elicits Awe—and Many Questions

http://news.national[...]

NationalGeographic.com

2015-09-10

[78]

웹사이트

New species with human features found in South Africa

http://www.reuters.c[...]

Reuters.com

2015-09-10

[79]

웹사이트

Scientists shocked the world with a brand new species of man — but who owns the bones?

https://www.washingt[...]

WashingtonPost.com

2015-09-10

[80]

웹사이트

ホモ属新種:南アで化石「ホモ・ナレディ」人類へ懸け橋か

http://mainichi.jp/s[...]

Mainichi.jp

2015-09-12

[81]

웹사이트

ヒト属の新種「ホモ・ナレディ」、南アで化石発見

https://www.cnn.co.j[...]

CNN.co.jp

2015-09-11

[82]

웹사이트

ヒト属の新種「ホモ・ナレディ」、南アで化石発見

https://www.cnn.co.j[...]

CNN.co.jp

2015-09-11

[83]

간행물

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[84]

논문

The many mysteries of Homo naledi

http://elifesciences[...]

2015-09-10

[85]

간행물

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[86]

웹사이트

Meet the Man Who Gives Ancient Human Ancestors Their Faces

http://news.national[...]

NationalGeographic.com

2015-09-14

[87]

간행물

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[88]

웹사이트

What Makes a Fossil a Member of the Human Family Tree?

http://www.smithsoni[...]

SmithsonianMag.com

2015-09-11

[89]

웹사이트

Why Don't We Know the Age of the New Ancient Human?

http://www.theatlant[...]

TheAtlantic.com

2015-09-14

[90]

웹사이트

Homo Naledi, New Species in Human Lineage, Is Found in South African Cave

http://www.nytimes.c[...]

NYTimes.com

2015-09-10

[91]

웹사이트

Bones of Homo naledi, new human relative, found in South African cave

http://www.cbc.ca/ne[...]

CBC.ca

2015-09-10

[92]

웹사이트

Mystery Lingers Over Ritual Behavior of New Human Ancestor

http://news.national[...]

NationalGeographic.com

2015-09-15

[93]

웹사이트

Dawn of Humanity

http://www.pbs.org/w[...]

PBS.org

2015-09-10

[94]

웹사이트

New human-like species discovered in S Africa

http://www.bbc.com/n[...]

BBC.com

2015-09-10

[95]

웹사이트

Homo naledi: Scientists find ancient human relative

http://edition.cnn.c[...]

CNN.com

2015-09-10

[96]

논문

Crowdsourcing digs up an early human species

http://www.nature.co[...]

2015-09-17

[97]

간행물

ナショナルジオグラフィック(2015年10月)

[98]

웹사이트

Zuma congratulates H.naledi team

http://www.iol.co.za[...]

IOL.co.za

2015-09-10

[99]

웹사이트

H. naledi ‘window into past and future’

http://www.iol.co.za[...]

IOL.co.za

2015-09-10

[100]

웹사이트

H. naledi: race row rages

http://www.iol.co.za[...]

IOL.co.za

2015-09-14

[101]

웹사이트

It’s ‘pseudo science’: Motshekga stands by his views on Homo naledi

http://www.news24.co[...]

News24.com

2015-09-11

[102]

웹사이트

“I am no grandchild of any ape”: Vavi on Homo Naledi

http://www.vocfm.co.[...]

VOCfm.co.za

2015-09-13

[103]

웹사이트

番組表検索結果詳細

http://www2.nhk.or.j[...]

日本放送協会

2016-10-02

[104]

웹사이트

The Dawn of Humanity - Newly Discovered Homo Naledi Video Review

http://archaeology.a[...]

Archaeology.About.com

[105]

웹사이트

New Human Ancestor Discovered: Homo naledi (EXCLUSIVE VIDEO)

http://video.nationa[...]

NationalGeographic.com

2015-09-10

[106]

웹사이트

In Photos: New human Relative Shakes Up Our family Tree

http://www.livescien[...]

LiveScience.com

2015-09-10

[107]

웹사이트

小顔のヒト属新種ホモ・ナレディを発見、南ア

https://natgeo.nikke[...]

NikkeiBP.co.jp

2015-09-10

[108]

웹인용

원시 인류 호모 날레디, 현생 인류와 공존했다?

http://www.dongascie[...]

2017-05-11

[109]

간행물

"The evolutionary relationships and age of Homo naledi: An assessment using dated Bayesian phylogenetic methods"

2016-08

[110]

논문

The phylogenetic position of the Yunxian cranium elucidates the origin of Dragon Man and the Denisovans

https://doi.org/10.1[...]

2024-05-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com